南宫NG·28在泵业领域,利欧凭借专业的技术实力和丰富的行业经验,已成为具有重要影响力的企业之一。自1995年创立以来,利欧泵业始终以创新为驱动,逐步成长为国内泵行业的标杆企业。作为行业首家上市公司,其业务横跨建筑、市政及水务、水利、电力、石化、家用、园林及OEM业务八大领域,产品覆盖全球160多个国家和地区。凭借连续十余年稳居全国出口量榜首的佳绩,利欧泵业不仅奠定了国内市场的领先地位,更以“中国智造”之名在国际舞台崭露头角。

在2025年第137届广交会上,利欧泵业以 “磁・赋新生 频・动未来 / Eco-Efficiency in Motion” 为主题,通过“场景化呈现+动态演示+全球首展”三位一体的创新布局,成为通用机械馆、新能源馆及工具馆的焦点,吸引了全球客商的目光。东南亚客商密集洽谈年度战略合作,利比亚采购商盛赞“中国智造兼具尖端技术与极致性价比”,多家跨国企业预约考察利欧5G数字孪生智能工厂,充分彰显了其国际化品牌实力。

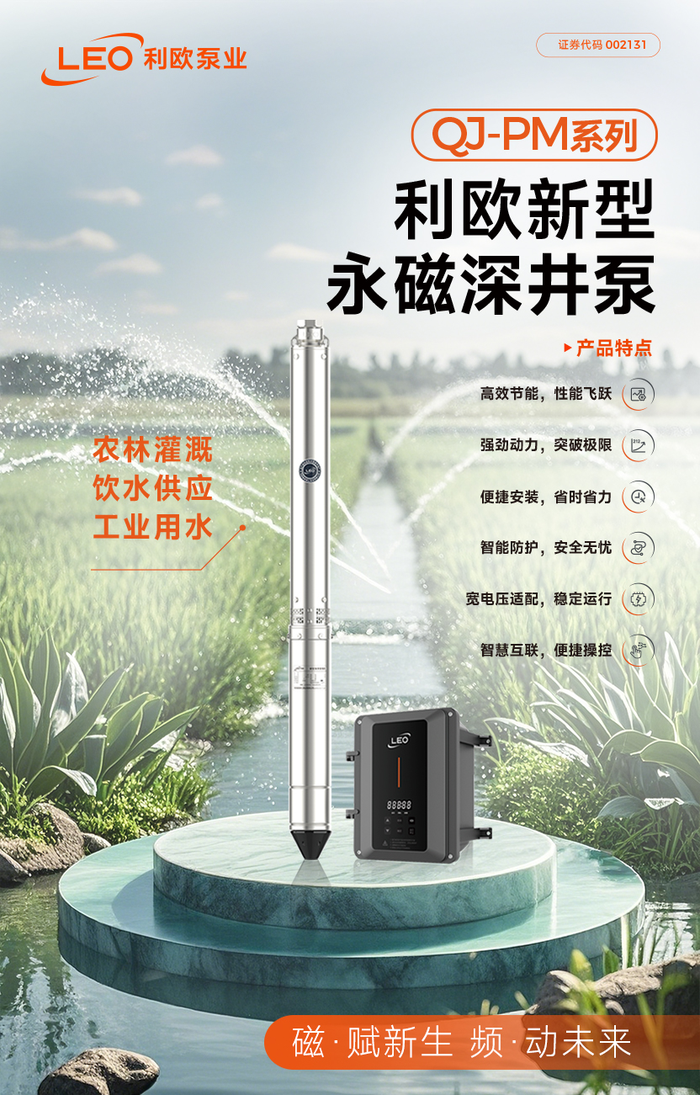

近日,利欧泵业重磅推出全新一代QJ-PM系列永磁深井泵。这款产品创新搭载了先进的AI智能控制系统,融合了利欧自主研发的永磁电机、高效水力系统及变频驱动器三大核心技术,QJ-PM系列不仅整机效率提升20%以上,相较于异步井泵一年还可为用户节省224元,更是支持低至140V低电压环境运行,可以适应偏远地区或电压不稳定下的场景。此外,该产品额定扬程达到了212米,居行业领先水平,其搭载的利欧自主开发的井泵智能远程操控系统让智控AI在群山之间守护万亩良田,以突破性的技术革新与场景设计,重新定义了深井泵的行业标准。

利欧泵业的行业领先地位源于对技术创新的持续投入,集团拥有超500人的研发团队,年均研发投入占比达4%,累计斩获600余项国家专利,并主导多项行业标准制定。三大CNAS认证检测中心全程护航,从设计到生产层层把关,确保产品符合国际高标准。

作为首家出口欧洲的中国泵企,利欧泵业以“1+N”全球服务模式深度参与建设。五大制造基地与160多个国家和地区的销售服务网络共同构建了研发、生产、营销、售后一体化的产业生态,为本土化需求提供定制化解决方案。

凭借着卓越的市场表现与强大的技术实力,利欧泵业荣获“国家科学技术进步奖”“中国水利工程优质(大禹)奖”等诸多荣誉,多次跻身中国制造业500强。这些荣誉是国家对其品牌实力和市场地位的高度认可。

利欧始终致力于成为全球智慧流体领域的引领者。未来,利欧将持续深耕智慧流体解决方案,助力绿色可持续发展,在全球泵业舞台上谱写崭新篇章。

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)